Equi-RAC

Repenser les politiques de reste à charge : approches pluridisciplinaires

Equi-RAC est un projet de recherche développé de 2019 à 2022 par l'Irdes, Hospinnomics (APHP), Eceve (Inserm, UMR1123) et l'Université Paris Dauphine , avec le soutien financier de l'Iresp .

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET

La France est le pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) où la part des restes à charge (Rac) supportés par les usagers dans la dépense totale de santé est en moyenne la plus faible. Pourtant, les taux de renoncement financiers aux soins y sont parmi les plus élevés. De même, les inégalités sociales de recours aux services de santé y sont importantes, en particulier pour les soins de spécialistes.

Ces résultat semblent refléter deux mécanismes seulement partiellement validés par la littérature dans le cas du système français, selon lesquels, d'une part, les usagers les moins favorisés feraient face à des barrières financières à l'accès aux soins, liées à la fois à des besoins de soins plus importants et à leur plus faible taux de couverture par une assurance complémentaire et, d'autre part, les Rac ont pour les personnes, ou les ménages, qui les supportent, un impact sur leur situation économique.

Le principe de partage des coûts entre assuré et assureur est un outil de régulation de la demande de services de santé largement analysé dans la littérature. Celle-ci montre que le partage des coûts, s'il peut être un outil efficace de limitation des dépenses publiques et de lutte contre l'aléa moral, c'est-à-dire de diminution du risque de surconsommation de la part des usagers, est un instrument doublement aveugle. D'une part, il impacte de façon indifférenciée les soins essentiels et non essentiels. D'autre part, s'il ne prend pas en compte la situation financière des usagers, il touche davantage les plus pauvres que les plus riches. Il exerce ainsi une influence sur l'équité d'accès aux soins, l'équité dans le financement du système de santé, les inégalités sociales de santé et, potentiellement, sur les inégalités économiques elles-mêmes.

En France, les Rac supportés par les usagers sont constitués de dépenses liées à des dispositifs publics de partage des coûts (ticket modérateur, franchises…) et au paiement de professionnels libéraux (honoraires, dépassements). Bien plus qu'un outil de contrôle raisonné de la demande de soins, le Rac se présente comme un assemblage hétéroclite lié moins à une logique de contrôle de la demande de soins qu'à une superposition de filets d'assurance et de d'instruments de régulation construits dans d'autres logiques. Ainsi, l'assurance maladie complémentaire, qui couvre 13 % des dépenses de santé en France et 95 % des assurés, en comptant la Complémentaire santé solidaire (CSS)/Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), couvre une partie des montants laissés par l'assurance publique à la charge des assurés. Elle n'est pourtant pas distribuée équitablement.

Des réformes ont été introduites, visant à réduire les Rac des assurés les plus à risque de supporter des dépenses catastrophiques, qu'il s'agisse des personnes ayant des besoins de soins les plus importants (exonération du ticket modérateur au titre de l'Affection de longue durée (ALD), actes exonérants à l'hôpital), des plus vulnérables socialement (CMU-C, Aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS), contrats responsables…). Cependant, les recherches, réalisées notamment par les chercheurs participant à ce projet, ont montré que des dispositifs comme l'ALD ou la CMU-C pouvaient, dans le cas de l'ALD, laisser des Rac élevés avant complémentaire et, dans le cas de la CMU-C, maintenir un niveau de renoncement conséquent. De plus, la connaissance sur les Rac, en particulier leur distribution sociale, reste très parcellaire. Si la Comptabilité nationale permet de calculer une moyenne des restes à charge réellement supportés par les individus et les ménages, leur distribution brute et, a fortiori, leur distribution sociale, restent méconnues. Le manque d'information sur le Rac hospitalier, en particulier à l'hôpital public, est encore plus flagrant.

Décideurs publics et chercheurs ont insisté, de manière récurrente, sur la nécessité de réformer les Rac pour les rendre plus justes, plus lisibles et plus cohérents. Aujourd'hui, la question des Rac reste au cœur des problématiques de politique publique, par exemple dans le cadre de la réforme des prises en charge de la couverture complémentaire ou de la médecine de parcours vers laquelle le système semble s'orienter. Les changements des modes de rémunération de l'offre de soins posent, en creux, la question des changements de la participation des patients.

ORGANISATION DU PROJET

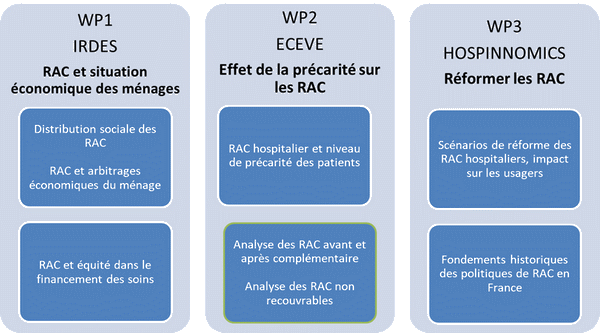

Le projet Equi-RAC se décompose en trois Work Packages portant, d'une part, sur les conséquences économiques des dépenses de santé pour les ménages (WP1), les liens entre situation sociale et niveau des Rac hospitaliers (WP2) et, enfin, sur la construction et l'analyse de scénarios de réforme des Rac hospitaliers (WP3).

Ces trois Work Packages sont portés par l'Irdes (WP1), Hospinnomics (WP2) et Eceve (WP3). L'Université Paris Dauphine intervient dans le WP1. L'ensemble des projets a bénéficié des apports des chercheurs de toutes les équipes.

Les travaux sur le Rac hospitalier proposés s'appuient sur des données appariées issues de données médico administratives Programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) - Médecine, chirurgie, obstétrique (MCO), de données de facturation et de données écologiques socio-économiques. Les travaux en population générale sont basés sur les enquêtes Budget des familles (BDF 2011 et 2017) et le panel Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). Les méthodes utilisées sont celles de la modélisation statistique et de la micro-simulation. Les approches quantitatives de l'économie et de la santé publique sont complétées par une approche historique des textes législatifs.

LE SOUTIEN FINANCIER DE L'IRESP

Le projet Equi-RAC a été sélectionné dans l'Appel à Projet général de l'Iresp de 2018. Il a été soutenu de 2019 à 2022.

GROUPE DE RECHERCHE EQUI-RAC

Le consortium est constitué de l'Irdes, porteur du projet, Hospinnomics et Eceve . Florence Jusot, Université Paris Dauphine , intervient au titre de son statut de chercheur associé à l'Irdes.

Irdes

Damien Bricard, Paul Dourgnon (coordinateur scientifique du projet), Renaud Legal, Antoine Marsaudon, Denis Raynaud

Hospinnomics

Jean-Claude Dupont, Faustine Emmanuel, Baptiste Haon, Christine Meyer, Lise Rochaix (coordinatrice scientifique Hospinnomics), Olivier Supplisson

Eceve

Karine Chevreul (coordonnatrice scientifique Eceve), Morgane Michel

Université Paris-Dauphine

Florence Jusot, Adèle Lemoine

Les publications mentionnant le « groupe de recherche Equi-RAC » font référence à l'ensemble des chercheurs cités ci-dessus.

PUBLICATIONS

Do Out-Of-Pockets Undermine Equity in Healthcare Financing? A Comparison of Healthcare Systems in Europe.

Jusot F., Lemoine A. (2024). Economie et Statistique/Economics and Statistics, 542, 57-78.

Analysis of the redistributive effects of reforms to inpatient OOP: A micro-simulation approach.

Haon B., Supplisson O., Meyer C., Rochaix L.

Le reste à charge en santé nuit-il à l'équité dans le financement des soins ? Une comparaison des systèmes de santé en Europe.

Lemoine A., Jusot F. 44e JESF, 7 décembre 2022.

Épargner, consommer, se soigner. Les restes à charge dans les arbitrages économiques des ménages.

Bricard D., Dourgnon P., Marsaudon A. 44e JESF, 7 décembre 2022 ; colloque Inégalités sociales et discriminations en santé, Eceve, La Sorbonne, 15 mai 2023.

Hard life, hard choices: Out-of-pocket payments in households' consumption and savings trade-offs. An exploratory study from France.

Bricard D., Dourgnon P., Marsaudon A. euHEA Conference, 3 juillet 2024.